En contre-bas du village de Rodelle, dans la vallée au pied du rocher, se trouve la grotte-sanctuaire où vécut et mourut au VIème siècle, sainte Tarcisse. Creusée dans le roc calcaire, cette cavité naturelle possède une entrée d'un mètre cinquante de haut sur soixante centimètres de large.

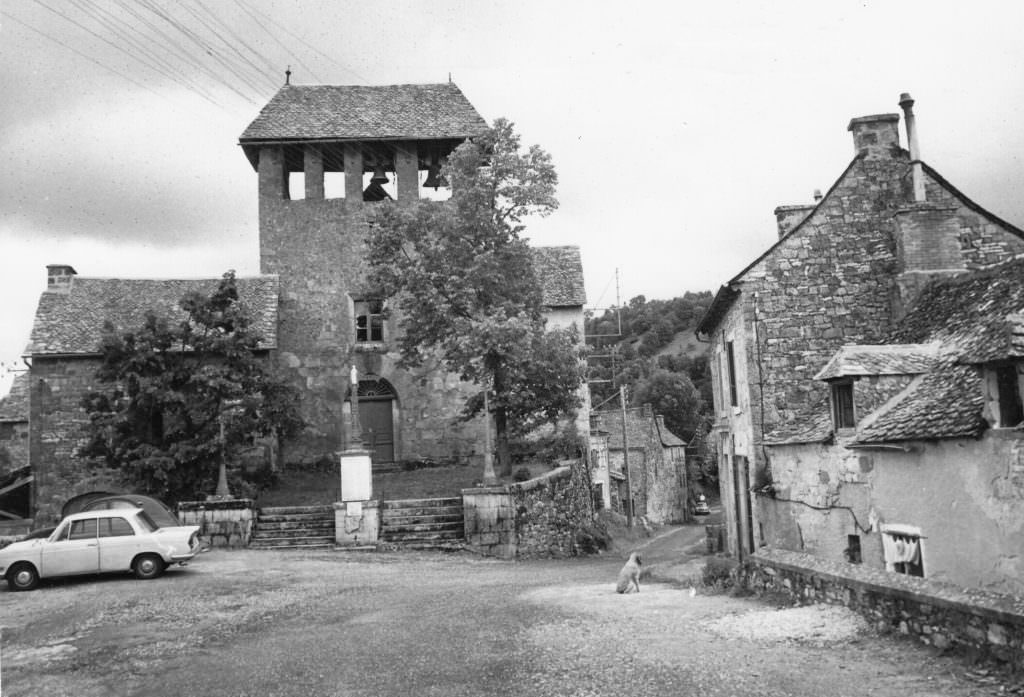

Autrefois source de conflit entre les communautés d'habitants de Rodelle et de Lagnac, elle est aujourd'hui intégrée à la paroisse Notre-Dame-Des-Causses où est maintenu le culte de la sainte mérovingienne avec un pèlerinage qui s’y tient une fois par an, le premier dimanche de septembre.

Tarcisse est née en 525 dans une illustre famille : son père Ansbert, maire du palais des rois d'Austrasie, avait épousé Blithilde, fille de Clotaire 1er.

Promise à un prince barbare de Germanie, elle s'enfuit la veille de son mariage après avoir reçu un message divin et trouva refuge à Rodelle.

C'est cachée dans une petite grotte, que vécut pieusement Tarcisse, nourrie du lait d'une chèvre appartenant à des habitants de Lagnac qui la visitait chaque jour et de l'eau qui s'écoulait dans son abri de fortune.

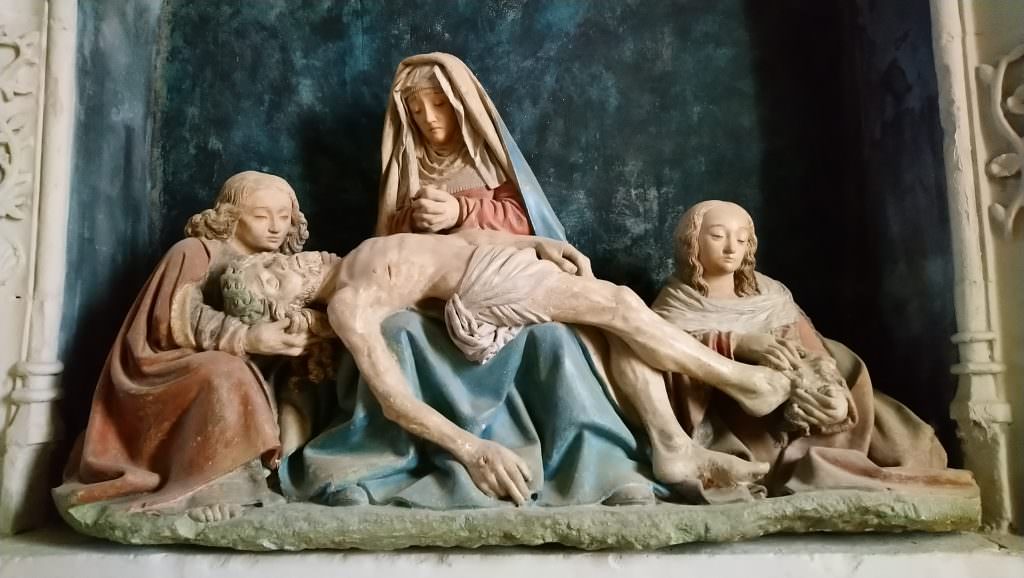

La légende raconte que le jour de sa mort, un 15 janvier, une aura lumineuse indiqua la grotte qui lui servait d’asile. Les communautés de Rodelle et de Lagnac se disputant son corps, on laissa le choix à Dieu : deux taureaux indomptés furent attelés et libres d'aller où ils voulaient. Le corps de la sainte fut transporté à Rodez où il fut d’abord déposé à l’église Saint-Vincent puis plus tard ces reliques furent transférées à l’église du monastère Saint-Sernin.